Foto: Syahtuah Mohamed/Shutterstock

Bitcoin (BTC) ist bekannt für seinen enormen Energieverbrauch. Der Energiebedarf dieses Netzwerks wird oft mit dem Verbrauch eines Landes wie Schweden verglichen.

Doch ist der hohe Energieverbrauch nicht mehr als ein Mythos – oder haben Umweltorganisationen und Bitcoin-Gegner recht, wenn sie darauf hinweisen?

Mythenbildung rund um Bitcoin

Die griechische Mythologie ist berühmt wie eine Seifenoper, in der die Götter überempfindlich und rachsüchtig waren. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Geschichte von Pandora, die eine Büchse bekam, das sie niemals öffnen durfte. Natürlich tat sie es trotzdem – und so plagen uns bis heute allerlei Übel, nur weil eine einzige Person zu neugierig war.

Zum Glück blieb uns die Hoffnung. Und genau diese brauchen wir im Umgang mit Krypto.

Auch der Mythos von Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, ist ein Beispiel für die Kleinlichkeit von Zeus. Er wollte den Menschen nicht einmal Feuer gönnen und ließ Prometheus deshalb ewig an den Kaukasus ketten. Selbst das genügte nicht: Ein Adler fraß ihm auf ewig die Leber, weil er den Menschen das Feuer schenkte.

Bitcoin durchläuft derzeit eine ähnliche Phase der Mythenbildung. Auch hier gibt es keinen Mangel an Akteuren, die in die Annalen des Aufstiegs von Krypto eingehen werden. Der oberste Gott ist eine Figur, deren Namen wir kennen, nicht aber sein Gesicht: Satoshi Nakamoto.

Er hat niemandem eine Büchse der Pandora überreicht und auch niemanden angekettet. Stattdessen schuf er digitales Geld – etwas, das den Göttern des Fiatgeldes, den Banken, gar nicht passte. Seine Anonymität ist nachvollziehbar, denn andernfalls würde er heute wohl wie Prometheus in Ketten liegen.

Die Realität hinter Bitcoin

In den frühen Mythen um Bitcoin taucht das Motiv des Betrugs häufig auf. Kritiker beschuldigen Bitcoin, ein Ponzi-Schema zu sein. Sobald jemand die Blockchain hacke, so die Argumentation, werde der Rauch sich verziehen und alle sähen Bitcoin nackt: eine digitale Währung ohne inneren Wert.

Doch das ist nie geschehen. Und inzwischen ist der Marktwert von Bitcoin so hoch, dass ein solcher Angriff praktisch ausgeschlossen ist. Der Grund: Er würde enorme mathematische Expertise und gewaltige finanzielle Mittel erfordern. Jedes Jahr, das die Bitcoin-Blockchain weiterläuft, macht einen Angriff teurer, da die Datenbank kontinuierlich wächst.

Der Mythos der Kriminalität

Ein weiterer Mythos, der seit den Anfängen kursiert, lautet: Bitcoin sei ein Werkzeug für illegale Aktivitäten. Doch Schätzungen zufolge entfallen weniger als 0,5 % des Bitcoin-Volumens auf illegale Transaktionen – konkret etwa 0,27 %.

Zum Vergleich: Jedes Jahr werden laut UN-Büro für Drogen- und Verbrechen 1–2 Billionen US-Dollar gewaschen, was rund 2,5 % des weltweiten BIP entspricht.

Zudem macht die Transparenz der Blockchain Geldwäsche mit Krypto eher leichter nachverfolgbar. Im traditionellen Finanzsystem ist das viel schwieriger. Zwar bleibt die Identität eines Bitcoin-Nutzers anonym, doch seine Transaktion ist für immer auf der Blockchain gespeichert.

Der Mythos vom fehlenden intrinsischen Wert

Seit seiner Entstehung kritisieren Gegner: Bitcoin habe keinen inneren Wert, abseits von Transaktionen sei er nutzlos, keine Regierung würde ihn anerkennen.

Doch das hat sich geändert. Einige Länder haben Bitcoin fest integriert, und nicht die kleinsten. In den USA erfährt Krypto sogar einen massiven Schub.

Im Vergleich dazu schneidet der US-Dollar nicht besonders gut ab. Würde man den Dollar als Blockchain konstruieren, sähe es so aus:

- Nur eine Node, die alle Transaktionen genehmigt.

- 36 Billionen $ Umlaufmenge, ohne Obergrenze.

- 80 % davon in den letzten Jahren neu geschaffen.

- 1 % der Investoren kontrollieren 30 % der „Dollar-Coins“.

Würde eine solche „Dollar-Blockchain“ morgen starten – wer würde da investieren, selbst mit staatlicher Genehmigung? Es klingt mehr nach einer Memecoin-Beschreibung oder einem Pump-and-Dump-Schema als nach einer soliden Währung.

Demgegenüber steht Bitcoin mit festem Angebot, Freiheit von staatlicher Zensur und relativ fairer Verteilung. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen Fiatgeld als unsicheren Wertaufbewahrer ansehen und Bitcoin als Alternative gegen Inflation wählen.

Der Mythos vom hohen Energieverbrauch

Das Proof-of-Work-Verfahren, mit dem die Bitcoin-Blockchain durch Millionen Miner gesichert wird, gilt als extrem energieintensiv. US-Behörden schätzen den Verbrauch auf 0,6–2,3 % des gesamten Landesbedarfs. Bitfarm hingegen geht nur von 0,1–0,2 % aus.

Doch entscheidend ist nicht nur der Energieverbrauch, sondern die CO₂-Bilanz. Rund 55–60 % der Mining-Energie stammen aus erneuerbaren Quellen – Tendenz steigend. Damit ist der ökologische Fußabdruck deutlich kleiner als oft behauptet. Jahr für Jahr steigen die Anteile grüner Energie, sodass auch dieser Mythos zunehmend widerlegt wird.

Anfangs kam der Widerstand vor allem von Banken und Regierungen. Heute jedoch sind es Banken selbst, die in Krypto investieren, und Regierungen, die Regeln lockern – besonders in den USA.

Beliebt: Krypto-Bots handeln automatisch für dich

Dein Krypto-Portfolio wachsen lassen, ganz ohne aktives Trading? Immer mehr Nutzer setzen auf automatisierte Krypto-Bots. Mit den kostenlosen Bots von OKX kannst du automatisiert am Kryptomarkt handeln. Einige Strategien erzielten in den letzten Wochen Renditen von über 190 % mit Ethereum oder XRP.

Natürlich garantieren Bots keine Gewinne, sie können aber eine sinnvolle Ergänzung deiner Trading-Strategie sein.

Extra: Melde dich noch heute für ein kostenloses OKX-Konto an und erhalte 20 € gratis Bitcoin.

Tipp: 10 € gratis Krypto bei Bitvavo

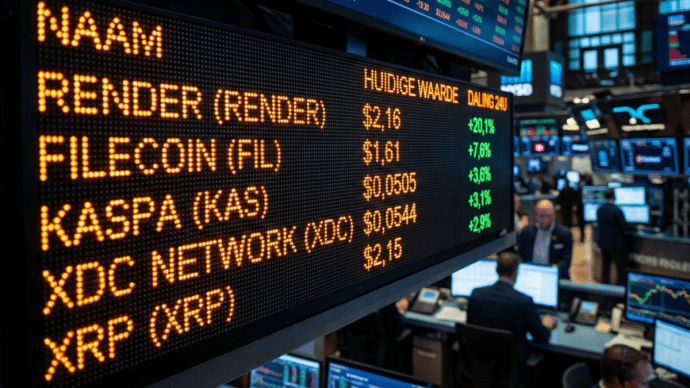

Ob XRP, Solana oder PEPE – Altcoins kommen wieder in Bewegung. Die stark wachsende europäische Kryptobörse Bitvavo ermöglicht dir einen einfachen Einstieg: Neue Nutzer erhalten 10 € Gratis-Krypto und handeln gebührenfrei bis 10.000 €.

Registriere dich noch heute und erhalte sofort 10 € Krypto deiner Wahl. Die Anmeldung ist kostenlos und in einer Minute erledigt.

Click here